| 研究内容

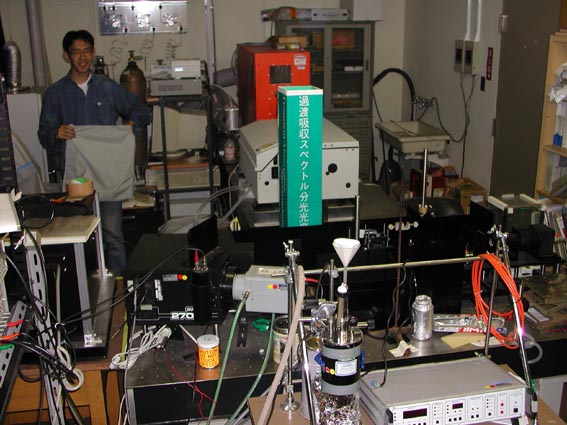

本教育研究分野は光化学,特に光関連機能材料の光反応

とその反応メカニズムの解明を目的に,有機化学ならび物

理化学的手法を用いて研究している.反応系としては情報

記録材料や画像形成材料関連系を扱い、光化学特有の反応

開始状態である励起状態の性質の解明ならびに後続の化学

反応の解明をはかる。手法としては生成物の単離同定とい

った有機化学的手法と時間分解分光法を用いた反応中間状

態の観測およびその動的挙動の検討といった物理化学的手

法を融合して研究している。これらの励起状態や反応系に

対する基礎的な知見から、新規材料の分子設計、合成、新

たな反応系の開発をはかる。

|

III. 光応答性官能基を有するケイ素化合物の合成と物性

σ共役能を有するケイ素鎖と芳香族π電子系の間のσ-πやπ-π相互作用を利用して新しい機能を有し,電荷輸送能と発光能を合わせ持つ材料等への応用が可能なケイ素化合物の合成と物性を研究している.

IV. オレフィンの幾何異性化、回転異性化、環化反応の解明

光情報記録反応の基礎として非常に重要なオレフィンの光化学において、回転異性体をモデル化合物を用いて区別することにより、幾何異性化や環化反応を総括的に解明することに成功した。またコンホーメーション間の相対的安定性を支配する因子について半経験的分子軌道法を用いて明らかにした。またこれらのオレフィンを液晶やゼオライト細孔などを用いて分子構造および分子配向を制御する。

V. 増感剤や情報記録用色素の研究

光重合開始剤として重要なピリリウム塩や鉄アレーン錯体の増感機構を研究した。また、情報記録用色素として様々な所で利用されているシアニン色素の耐光性にかかわる酸化反応について研究し,耐光性の向上の研究を行った。

VI. 捻れた構造を有する芳香族化合物の合成と発光特性の研究

エレクトロルミネッセンスでは有機薄膜中での電荷移動やエネルギー移動を制御するためにアモルファス薄膜とすることが求められている。そこで、捻れた構造を有し、高い発光能を有する芳香族化合物を合成し、その発光挙動について研究している。特にアントラセンの9, 10位にトリフェニルシリル基を置換した化合物では色純度の高い青色エレクトロルミネッセンス素子を作成することに成功した。

家電メーカーで研究されているフレキシブル(左)とフルカラー(右)ELディスプレー

当研究室で作成した青色EL素子 当研究室で作成した青色EL素子

VII. リン光型有機エレクトロルミネセンス材料であるイリジウム錯体の合成と光幾何異性化

リン光型有機エレクトロルミネセンス材料であるイリジウム錯体にはmer-体とfac-体の幾何異性体が存在し光照射によりmer-体からfac-体への光片道異性化が観測された。

VIII. π-πスタッキングの制御による分子ワイヤーの作成

複数の芳香環連結系のπ-π相互作用をキラルな連結鎖を用いることにより制御し、発光能や導電性を持たせることが可能か検討する。

IX. 赤外分光法を用いた血液成分の簡易測定法の開発

赤外分光法を用いた血液成分の簡易測定法を開発する。現在は、血清中の糖分の測定に成功しているが、最終的には多成分の非侵襲的な分析を法の開発を目指している。

X. 3点水素結合素子の自己会合による超分子ポリマーの形成

3点水素結合素子の自己会合による超分子ポリマーの形成や、光応答性置換基による会合制御などを研究し、ゲル化剤などへの応用を検討する。

|

当研究室で作成した青色EL素子

当研究室で作成した青色EL素子